Der Prozess der Ausstellung und Implementierung von E-Rezepten

Ein elektronisches Rezept oder „E-Rezept“, wird in Deutschland als elektronisches Dokument im Praxisverwaltungssystem (PVS) erstellt und anschließend mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen, welche durch ein ärztliches Zertifikat auf der HBA-Karte verifiziert wird. Das signierte E-Rezept wird über einen sicheren Kommunikationskanal (VAU), der von einem physischen und zertifizierten Gerät (dem Konnektor) eingerichtet wird, verschlüsselt an das zentrale System übertragen.

Patientinnen und Patienten können eine ausgedruckte Version des E-Rezepts zusammen mit einem 2D-Strichcode erhalten. Mit diesem können sie den Zugang zum E-Rezept autorisieren und es in einer Anwendung einsehen. In der App ist es zudem möglich, die Verfügbarkeit ausgewählter Arzneimittel in bestimmten Apotheken zu überprüfen. Der Barcode wird in der Apotheke gescannt, um die Rezeptdaten aus dem zentralen System abzurufen. Nach der Abgabe des Arzneimittels wird im zentralen System eine Quittung signiert, mit der die Kosten gegenüber der Krankenkasse abgerechnet werden können.

Kurz gesagt: So funktioniert das E-Rezept. Einzelheiten und eine ausführliche Erklärung des gesamten Prozesses finden Sie in unserem vorherigen Artikel. In den folgenden Abschnitten gehen wir auf die größten Herausforderungen bei der Implementierung in eine Software für medizinische Einrichtungen ein.

Technologische Herausforderungen

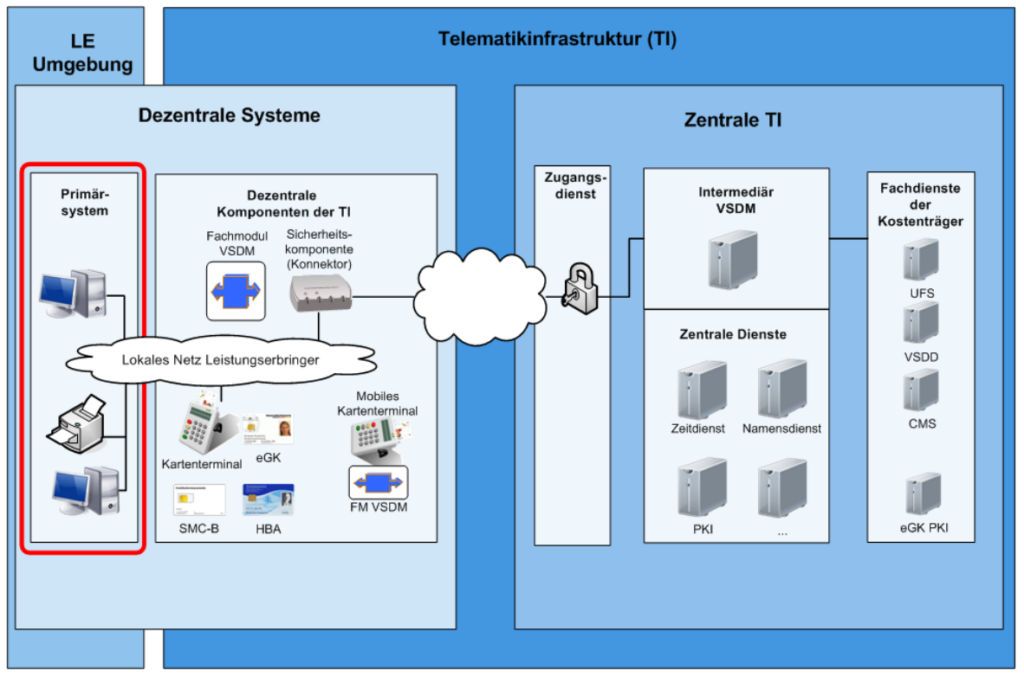

Das elektronische Ausstellen der Rezepte stellt sowohl für die Ärzte als auch für die Patienten eine große Verbesserung dar. Aus der Sicht der Softwareanbieter ist die Umsetzung jedoch eine ziemliche Herausforderung, sowohl in Bezug auf die Hardware als auch auf die Software selbst; was daran liegt, dass das gesamte System dezentralisiert und verteilt ist. (Siehe Abbildung 1)

Die Integration in die gematik-Dienste erfordert den Zugriff auf physische Geräte, wie Kartenleser und Konnektoren die APIs (Application Programming Interface) für Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Authentifizierung, Verschlüsselung) anbieten. Die Kommunikation zwischen der medizinischen Software und den Konnektoren erfolgt hauptsächlich über SOAP-Protokolle im lokalen Netzwerk von Arztpraxen oder Krankenhäusern, was je nach Architektur des medizinischen Systems unterschiedliche Probleme verursachen kann. Für ältere Systeme (Legacy-Systeme), die in einer Thick-Client-Architektur mit veralteten Programmiersprachen erstellt wurden, kann ein automatisierter Aufbau eines SOAP-Service-Clients oder die Erstellung von Dokumenten im FHIR-Standard unmöglich sein. Es kann auch Probleme bei der Handhabung der neuesten Sicherheitsprotokolle oder Leistungsprobleme geben. Die Lösung könnte hier in der schrittweisen Migration von Teilen der Computersysteme auf neuere Technologien oder in der Schaffung einer speziellen Integrationskomponente bestehen, die als Adapter oder Vermittler zwischen den Diensten der Telematikinfrastruktur (TI) und dem medizinischen System fungieret. Bei diesem Modell kann der Datenaustausch zwischen den Integrationskomponenten und dem medizinischen System über jede vom System unterstützte Schnittstelle erfolgen (z. B. Dateien, gemeinsame Datenquelle usw.). Diese Lösung kann auch dann erfolgreich sein, wenn das medizinische System mit einer etwas neueren Technologie aufgebaut ist, z. B. Webanwendungen, welche über Browser zugänglich sind.

Die Abtrennung einer dedizierten Integrationskomponente hat auch den Vorteil eines unabhängigen Entwicklungsprozesses, der es ermöglicht, diesen an ein externes Unternehmen mit spezialisierter Erfahrung in diesem Bereich auszulagern. Lesen Sie hier auch über weitere Vorteile dieses Ansatzes.

Sicherheit und Signatur

Ein hohes Sicherheitsniveau für elektronische Verschreibungen ist eine der Hauptvoraussetzungen für eine erfolgreiche Integration, da es dazu beiträgt, die berechtigten Bedenken von Patienten und Ärzten hinsichtlich der Verarbeitung ihrer sensiblen Daten zu verringern. Es überrascht nicht, dass dieses Thema praktisch jedes Element des Systems sowie die Art und Weise betrifft, wie es von den Endnutzern verwendet wird.

Die elektronische Signatur, die die Authentizität des elektronischen Verschreibungsdokuments gewährleistet, ist in diesem Fall möglicherweise das wichtigste Element der Sicherheitsarchitektur. Ihre weit verbreitete Verwendung in zahlreichen elektronischen Diensten im Internet führt dazu, dass Ärztinnen, Ärzte und Patientinnen und Patienten sie als Sicherheitsgarantie und als vertrauenserweckend wahrnehmen – ähnlich wie eine handschriftliche und beglaubigte Unterschrift. Damit dies so bleibt, muss die Software mehrere Anforderungen erfüllen, um den gesamten Vorgang zu optimieren und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Für Softwareanbieter lohnt es sich daher, die Schnittstellen, die zum Signieren verwendet werden, sorgfältig und benutzerfreundlich zu gestalten.

Die Prototypen-Technik, und wie diese im praktischen Beispiel funktioniert, können Sie in diesem Artikel näher kennenlernen.

Ein ebenso wichtiges Element der Sicherheit ist die korrekte Implementierung aller Sicherheitsmechanismen, wie z. B. die Authentifizierung oder die Verschlüsselung der übertragenen Nachrichten (VAU-Protokoll). Ihre Korrektheit kann durch einen geeigneten Testansatz bestätigt werden.

Prüfung

Die Integration eines bestehenden medizinischen Systems mit E-Rezept ist eine der größten Herausforderungen für den Softwareanbieter, sowohl technologisch als auch organisatorisch. Die Prävention von hohen Kosten und Verzögerungen ist stets einem gut organisierten und sorgfältig geplanten Herstellungsprozess geschuldet, welcher mehrere externe Elemente berücksichtigt. Mit einer Selbstverpflichtung zur Wahrung höchster Qualitätsstandards widmen die Unternehmen dem Testprozess große Aufmerksamkeit. Bei der Anpassung von Software für die Ausstellung von elektronischen Rezepten müssen bestehende automatisierte Tests und manuelle Testszenarien geändert und die Produktions- und Testumgebungen um zusätzliche Elemente erweitert und angepasst werden. Bei diesem Prozess geht es vor allem um die Integration mit Konnektorendiensten, sodass entweder eine Mock-Implementierung oder die von der gematik angebotene Testumgebung verwendet werden kann. Beide Lösungen sind für Entwickler zum Testen des Codes geeignet, da sie keine Verbindung zu physischen Geräten erfordern. Im Falle von System- oder Akzeptanztests ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, die Leistung des Systems, welches mit Hardware und API-Diensten verbunden ist, lokal in der tatsächlichen Umgebung überprüfen zu können.

Die Vorbereitung einer solchen Umgebung und ihre Integration in einen bestehenden Testprozesskontext ist sowohl kostspielig als auch zeitintensiv mit geringer Fehlertoleranz, sodass es sich lohnt, das Wissen und die Erfahrung eines kompetenten und fachlich spezialisierten Partners zu nutzen.

Zertifizierung

Medizinische Daten gehören zu den sensibelsten personenbezogenen Daten, sodass die Angst vor einem Datenverlust eines der größten Hindernisse für Digitalisierungsprozesse nicht nur in Deutschland, sondern weltweit darstellt. Aus diesem Grund ist es wichtig, in jeder Phase des Prozesses die höchsten Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Die Autoren der elektronischen Verschreibungslösung in Deutschland haben diese Anforderung sehr ernst genommen und mehrere Sicherheitsmechanismen wie kryptografische Karten und Verschlüsselungsprotokolle eingesetzt, die die Vertraulichkeit und Integrität der elektronischen Dokumente gewährleisten. Auch die Anbieter von Sicherheitssoftware spielen eine entscheidende Rolle, und es ist ihre Aufgabe, die erforderlichen Systeme zu implementieren. Für die Zertifizierung der Lösungen sind die am E-Rezept beteiligten öffentlichen Institutionen (Gematik, GKA) zuständig. So können Ärzte und Patienten sicher sein, dass die von ihnen genutzten Anwendungen das erforderliche Sicherheitsniveau gewährleisten und aktuellen Datenschutzbestimmungen folgen. Aus Sicht der Software-Anbieter ist die Zertifizierung der angebotenen Produkte eine Herausforderung. Viele von ihnen erfordern spezifische architektonische Entscheidungen, wie z. B. die Segmentierung der Datenspeicherungsmaßnahmen und die Verknüpfung der Kommunikationslinien zwischen den Systemkomponenten.

Fazit

Wie groß diese Herausforderungen sind, hängt von der Architektur der angebotenen Produkte und der Technologie ab, mit der sie entwickelt wurden. In jedem Fall aber bringt die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner spürbare Vorteile. Deshalb haben wir einen transparenten Arbeitsablauf entwickelt, der es uns ermöglicht, die unzähligen Risiken richtig zu identifizieren und sie zu minimieren, sodass die Integration der elektronischen Verschreibungsfunktionalität zu einem bestehenden System erfolgreich ist und keine große Investition von Zeit und Ressourcen erfordert und die effektive Implementierung weiterer elektronischer Gesundheitsdienste (z. B. elektronische Patientenakte e-PA) ermöglicht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Beratungstermin, damit wir gemeinsam Ihr Unternehmen auf das nächste digitale Level heben können.